4月 米づくりのスタート

01:良い種もみを選ぶ(塩水選作業)

種まきに使用する種もみを選別します。

水の中に入れてかきまぜた時、浮かび上がってくる種もみを取り除きます。庄内平野では春分の日前後に行われます。

いよいよ、今年の米つくりのスタートです。誰もが豊作を祈ります。

水の中に入れてかきまぜた時、浮かび上がってくる種もみを取り除きます。庄内平野では春分の日前後に行われます。

いよいよ、今年の米つくりのスタートです。誰もが豊作を祈ります。

02:水分を吸収させる(浸種作業)

袋に種もみを10kgずつ詰め、重ならないよう並べます。

作業日からの水温の合計(積算温度)が不足していると発芽が不揃いになってしまうため、必要な分だけ水に浸けます。

作業日からの水温の合計(積算温度)が不足していると発芽が不揃いになってしまうため、必要な分だけ水に浸けます。

03:田んぼの作業1(畦塗り作業)

田んぼと田んぼの仕切り部分を畦(あぜ)といいます。

庄内平野の平均的な田んぼの大きさは横30m縦100mですが、1枚ごと畦で仕切られています。

この時期に崩れを補修したり、ネズミの穴を塞いだりして水漏れを防ぎます。

庄内平野の平均的な田んぼの大きさは横30m縦100mですが、1枚ごと畦で仕切られています。

この時期に崩れを補修したり、ネズミの穴を塞いだりして水漏れを防ぎます。

04:田んぼの作業2(堆肥の散布)

JA庄内みどりの管内には、豚や牛を飼育する農家も多くいます。

家畜から出る糞尿を発酵させ肥料にして、田んぼや畑にまきます。

家畜から出る糞尿を発酵させ肥料にして、田んぼや畑にまきます。

05:田んぼの作業3(田起こし)

4月になると一斉に田起しが始まります。

トラクターで、冬の間に固まった土を10~15cmの深さまで耕します。

これにより土が柔らかくなり、作物が土中の養分を吸収しやすくなります。田起こしは4月末頃まで行われます。

トラクターで、冬の間に固まった土を10~15cmの深さまで耕します。

これにより土が柔らかくなり、作物が土中の養分を吸収しやすくなります。田起こしは4月末頃まで行われます。

健康な苗づくりがポイント

06:播種作業1

田植えから逆算し25日前に種を蒔きます。

例年、4/10頃から始まり4/15頃がピークとなります。

作業は専用の機械を使い流れ作業で行います。

丈夫な苗になるように、苗箱1枚あたりにまく種の量と水分に気を使います。

例年、4/10頃から始まり4/15頃がピークとなります。

作業は専用の機械を使い流れ作業で行います。

丈夫な苗になるように、苗箱1枚あたりにまく種の量と水分に気を使います。

07:播種作業2

種まき後は、ビニールハウスに並べ薄いビニールで覆います。

ハウス内の温度は25℃が適温ですが、天気が良い日は40℃位まで上昇することもあるので遮光資材を使って温度調節をします。米作りの中でも最も気を使う期間です。

ハウス内の温度は25℃が適温ですが、天気が良い日は40℃位まで上昇することもあるので遮光資材を使って温度調節をします。米作りの中でも最も気を使う期間です。

08:苗の勉強会

種をまいて1週間したら苗の状態を、農協や農業改良普及センターの職員を交えて観察し、田植えまでの栽培管理の方法を勉強します。

[ 育苗管理 ]

苗が4cmくらいに生長すると稲の生育も旺盛になり水分を欲しがるようになります。晴天の日は換気に心がけ、また乾かさないように散水します。水のかけ方によっても苗の良し悪しが決まります。

[ 育苗管理 ]

苗が4cmくらいに生長すると稲の生育も旺盛になり水分を欲しがるようになります。晴天の日は換気に心がけ、また乾かさないように散水します。水のかけ方によっても苗の良し悪しが決まります。

09:育苗ローラー

育苗ローラーを使用して軽い接触刺激を与えることで、根が強くなり丈夫な苗に育ちます。

根が強くなると、田植えをしたときに根付いて成長する(活着)のがが早くなります。

また、苗の高さが一定になり、管理しやすくなります。

根が強くなると、田植えをしたときに根付いて成長する(活着)のがが早くなります。

また、苗の高さが一定になり、管理しやすくなります。

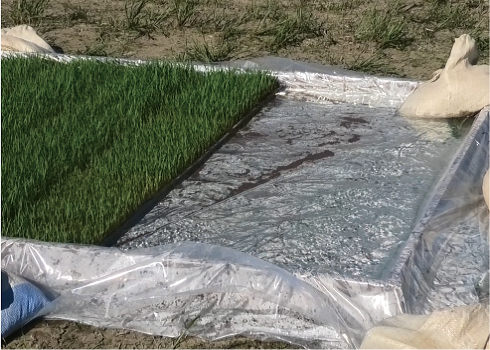

10:プール育苗

木枠とビニールなどで簡易なプールを作り、そこで発芽後の苗を育てる方法です。

プールを設置するのに手間はかかりますが、毎日の温度管理と水やりを省力化できます。また、苗が病気になりにくいという特徴があります。

プールを設置するのに手間はかかりますが、毎日の温度管理と水やりを省力化できます。また、苗が病気になりにくいという特徴があります。

11:田んぼに水を入れる1

田起こしが終わった田んぼに水を入れ、代掻きの準備を行います。

庄内みどり管内の田んぼには1枚ごとに給水バルブがついています。近くの川から水をくみ上げ、地下のパイプラインを通して田んぼに水を入れます。

庄内みどり管内の田んぼには1枚ごとに給水バルブがついています。近くの川から水をくみ上げ、地下のパイプラインを通して田んぼに水を入れます。

12:代掻き

田んぼに水が十分に行き渡ったら、代掻き作業に入ります。

沢山の小さなツメで水と土を混ぜて、田んぼを泥状にします。田んぼの表面を平らにし、田植えをしやすい状態にする作業です。この作業で、多くの人がイメージする”田んぼの土”になります。

沢山の小さなツメで水と土を混ぜて、田んぼを泥状にします。田んぼの表面を平らにし、田植えをしやすい状態にする作業です。この作業で、多くの人がイメージする”田んぼの土”になります。

5月 苗が12㎝ほどになったら田植え

13:田植え

田植え専用の機械があり、それを使用します。

田植え機の後ろについているツメで苗を数本ずつかき取り、土(泥)の中に埋め込みます。気を抜くと泥にハンドルを取られ蛇行してしまうため、神経を使う作業です。

近年は、GPSを利用した自動操舵の田植え機も普及し始めています。

田植え機の後ろについているツメで苗を数本ずつかき取り、土(泥)の中に埋め込みます。気を抜くと泥にハンドルを取られ蛇行してしまうため、神経を使う作業です。

近年は、GPSを利用した自動操舵の田植え機も普及し始めています。

6月 水の管理も重要な仕事です

14:田んぼに水を入れる2

田植えが終わったら、田んぼに水を入れます。

寒い日や風の強い日は、稲を保護するため水を深めに入れます。

これから稲刈までの4~5ヶ月の間、丁寧に水管理を続けます。

寒い日や風の強い日は、稲を保護するため水を深めに入れます。

これから稲刈までの4~5ヶ月の間、丁寧に水管理を続けます。

7-8月 生育に合わせた管理を心がけます

15:成長具合を調べる(稲の成長段階と水管理)

田植えをした後は、苗から新しい根が発生して水分や養分吸収が十分にできるようになる(活着)まで、水深4~5 cmで管理します。

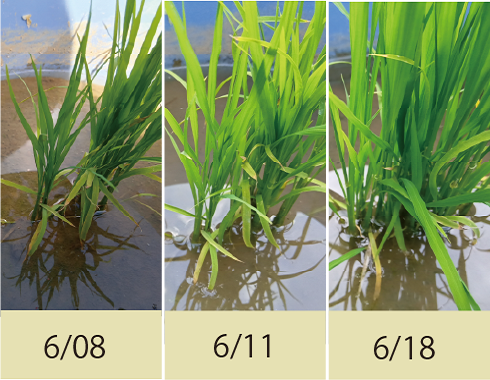

活着したら、水深2~3 cmで管理して水温・地温を高め、「分げつ」の発生を促します。分げつとは、茎の根元から新しい茎が発生することを言います。分げつを促すと、写真のように茎数が増えていきます。

活着したら、水深2~3 cmで管理して水温・地温を高め、「分げつ」の発生を促します。分げつとは、茎の根元から新しい茎が発生することを言います。分げつを促すと、写真のように茎数が増えていきます。

16:田んぼに溝を作る(作溝作業)

全体に素早く水がいきわたるように、また素早く水を抜くために、田んぼに溝をつくります(6月下旬)。この作業を行うことで、下記作業の効果を高めることができます。ほとんどの作業が乗用の機械で行う今、この作業が一番きつい作業だとも言われます。

17:中干し

田んぼの水をすべて抜いて土全体を乾かすことを中干しと言います。中干しを行うことで、以下の効果が期待できます。

・土の中のガスを抜き、空気中の酸素を土に取り入れる→根が強くなる

・水を求めて根が伸びる→穂ができた時に倒れにくくなる

・穂のつかない、不要な茎が発生しないようにする→穂のつく茎に養分を集中できる

・土の中のガスを抜き、空気中の酸素を土に取り入れる→根が強くなる

・水を求めて根が伸びる→穂ができた時に倒れにくくなる

・穂のつかない、不要な茎が発生しないようにする→穂のつく茎に養分を集中できる

18:病気や害虫から守る(ヘリ防除、ドロ-ン防除)

防除とは、農作物に悪影響を与える病害虫や雑草を防いだり除いたりすることを言います。以前は除草剤などを人力で撒いていましたが、近年では防除作業等を無人ヘリコプターなどで行うようになりました。これにより、作業の省力化が図られました。

JA庄内みどり管内では、およそ9割の圃場で無人ヘリ・ドローンによる防除を実施しています(令和5年時点)。

JA庄内みどり管内では、およそ9割の圃場で無人ヘリ・ドローンによる防除を実施しています(令和5年時点)。

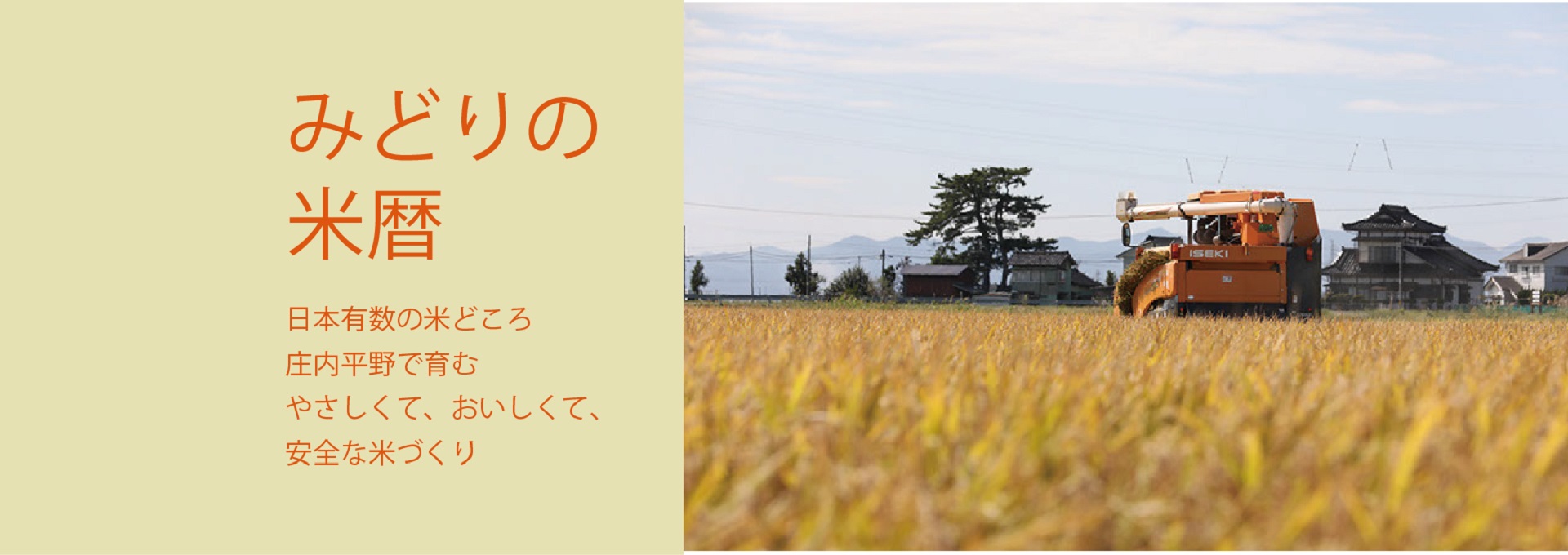

9-11月 実りを確かめ一斉に稲刈りを始めます

19:刈取り

秋は天気が変わりやすいので、晴れ間を見て迅速に行います。なんと言っても収穫は胸躍る作業です。刈り取った籾は専用の袋に投入し、トラックなどで乾燥調整施設などに運びます。

20:乾燥させる

ライスセンターと言われる乾燥調整施設で、搬入された籾を15%ほどの水分に調整し、玄米に仕上げます。

注文に応じて籾摺りされ、検査後出荷します。

注文に応じて籾摺りされ、検査後出荷します。

21:検査する

JAに持ち込まれたお米の検査です。

水分、品質、大きさ、虫や病気などによる被害粒の混入がないか検査官によって、1等、2等米などに格付けされます。

JA庄内みどりでは、農家が出荷したお米全部の食味値を調べ、生産技術のさらなる向上に努めています。

水分、品質、大きさ、虫や病気などによる被害粒の混入がないか検査官によって、1等、2等米などに格付けされます。

JA庄内みどりでは、農家が出荷したお米全部の食味値を調べ、生産技術のさらなる向上に努めています。